Hochbegabung fasziniert, polarisiert und wirft viele Fragen auf: Was bedeutet es eigentlich, hochbegabt zu sein? Reicht ein hoher IQ aus, um als hochbegabt zu gelten? Und wie lassen sich die unterschiedlichen Sichtweisen auf Hochbegabung miteinander vereinbaren? In diesem Beitrag beleuchten wir das Thema fundiert, differenziert und wissenschaftlich.

Definition: Hochbegabung ist mehr als Intelligenz

In der öffentlichen Wahrnehmung wird Hochbegabung oft mit einem hohen Intelligenzquotienten (IQ) gleichgesetzt. Tatsächlich ist dies nur ein Teilaspekt. In vielen Ländern – darunter auch Deutschland – gilt ein IQ-Wert von 130 oder höher als Indikator für Hochbegabung. Dieser Wert entspricht etwa zwei Prozent der Bevölkerung.

Doch Intelligenz allein erklärt noch nicht, wie Hochbegabung sich im Alltag zeigt. Viele hochbegabte Menschen denken komplex, vernetzt und ungewöhnlich. Sie sind oft besonders sensibel, hinterfragend und kreativ – Eigenschaften, die sich in klassischen IQ-Tests kaum widerspiegeln.

Verschiedene Modelle der Hochbegabung

1. Das Drei-Ringe-Modell von Joseph Renzulli

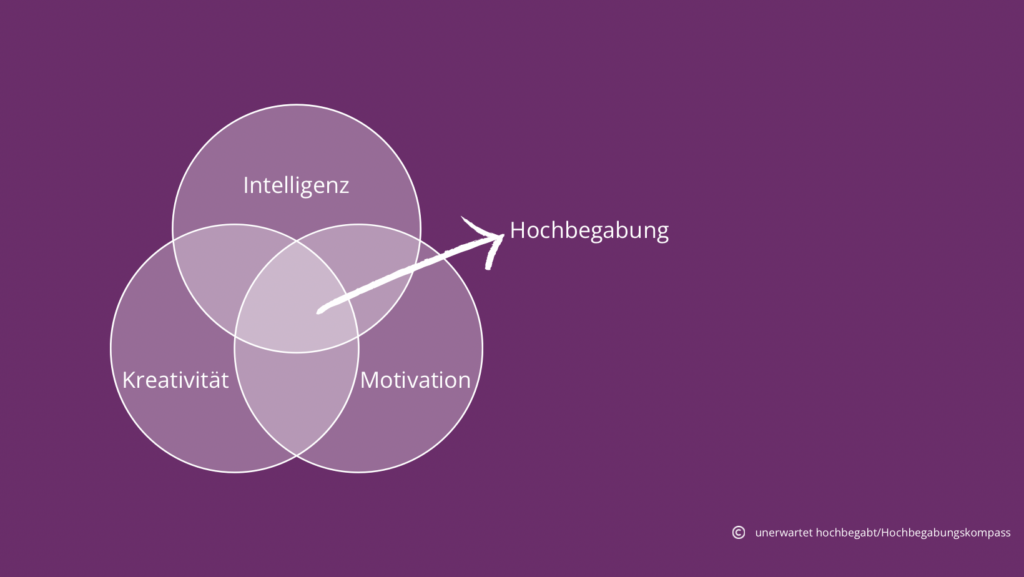

Der US-amerikanische Bildungsforscher Joseph Renzulli entwickelte ein Modell, das Hochbegabung als Zusammenspiel aus drei Komponenten beschreibt:

- Überdurchschnittliche Fähigkeiten

- Kreativität

- Aufgabenmotivation

Erst wenn alle drei Bereiche gleichzeitig stark ausgeprägt sind, spricht Renzulli von „Hochbegabung im Sinne der Leistung“. Dieses Modell ist besonders in der pädagogischen Praxis verbreitet.

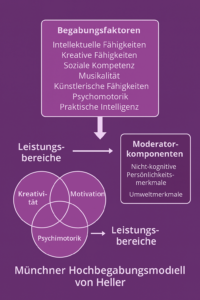

2. Das Münchner Hochbegabungsmodell (Heller & Perleth)

Ein in Deutschland sehr bekanntes Konzept ist das Münchner Hochbegabungsmodell von Heller & Perleth. Es unterscheidet zwischen:

- Begabungsfaktoren (z. B. logisch-mathematische, sprachliche oder musisch-künstlerische Fähigkeiten)

- Leistungsbereiche (z. B. schulische Leistungen, Problemlösekompetenz)

- Moderatoren (z. B. Persönlichkeit, Umwelt, Motivation)

Das Modell zeigt, dass Begabung allein nicht automatisch zu Leistung führt – es braucht unterstützende Rahmenbedingungen.

3. Howard Gardners Theorie der Multiplen Intelligenzen

Der Psychologe Howard Gardner argumentiert, dass es nicht nur eine Form von Intelligenz gibt. Er unterscheidet unter anderem:

- Sprachliche Intelligenz

- Logisch-mathematische Intelligenz

- Musikalische Intelligenz

- Körperlich-kinästhetische Intelligenz

- Intrapersonale und interpersonale Intelligenz

Diese Theorie erweiterte den Blick auf Hochbegabung enorm – weg vom IQ-Test, hin zur Vielfalt menschlicher Talente.

Hochbegabung ist nicht immer sichtbar

Viele Menschen stellen sich Hochbegabte als „kleine Genies“ vor – Kinder, die früh lesen, alles wissen und in der Schule brillieren. Die Realität ist oft komplexer:

- Manche hochbegabte Kinder fallen gar nicht auf oder werden sogar als verhaltensauffällig wahrgenommen.

- Underachievement (geringe schulische Leistung trotz hoher Begabung) ist ein häufiges Phänomen.

- Viele Hochbegabte leiden unter emotionaler Intensität, Langeweile, sozialer Isolation oder dem Gefühl des Andersseins.

Hochbegabung erkennen: Mehr als nur testen

Ein IQ-Test kann Hinweise geben, doch eine fundierte Diagnostik sollte immer ganzheitlich erfolgen. Dazu gehören:

- Verhaltensbeobachtungen

- Gespräche mit Eltern, Lehrkräften oder Fachpersonen

- Berücksichtigung von Interessen, Denkstilen und Problemlöseverhalten

Wichtig: Nicht jede herausragende Leistung ist Ausdruck einer Hochbegabung – und nicht jede Hochbegabung zeigt sich sofort in Leistungen.

Fazit: Hochbegabung ist ein dynamisches Konzept

Hochbegabung lässt sich nicht auf eine Zahl reduzieren. Sie ist ein vielschichtiges Phänomen, das Denken, Fühlen und Handeln betrifft. Wer hochbegabte Kinder oder Erwachsene begleiten will, braucht Verständnis, Wissen und ein Gespür für das Unsichtbare.

Wissenschaftlich gesehen ist Hochbegabung eine Kombination aus Potenzial und Persönlichkeitsstruktur – keine Garantie für Erfolg, aber eine Einladung zur individuellen Entfaltung.